最近の記事でも書いたが、私が愛用している電動クロスバイクである「TB1e」のフロントブレーキを、デフォルトのオリジナルVブレーキからシマノのVブレーキ「BR-T610」へと変更した。

この記事内でも書いた通り、このカスタムによってグッと制動力が上がり、私は驚いてしまった。

VブレーキというのはクロスバイクやMTBなどで使われている、制動力が高くておなじみのブレーキだ。

今でこそ、油圧式や機械式のディスクブレーキが主流となってきているが、まだまだVブレーキを使っている方も多いだろう。

そしてこのVブレーキ「BR-T610」を購入して気付いた事だが、このブレーキ本体を買うとブレーキシューとして「S70C」というシューが差し込まれている、シマノブランドのカートリッジ式(カートリッジタイプ)のブレーキシューも付いてきた。

このようなカートリッジ式のブレーキシューが取り付けられていた

カートリッジ式のブレーキシューは、「シューの台座」と「シュー」が分離出来るようになっており、シュー台座(別名:シューホルダー・金具)にシューを差し込んで使う形になる。

シュー台座(画像左)とシューを(画像右)を分離できる

シマノのVブレーキシューにも色々とあるが、「S70C」はドライ(晴れの日)の環境用に合わせたブレーキシューだ。

例えばS70Cのシューを引き抜き、同じくシマノブランドの「M70CT4」という(全天候型)のブレーキシューを差し込む事も出来る。

M70CT4の場合はドライ(晴れ)&ウェット(雨)の環境両方に対応した、全天候型のブレーキシューだ。

私はこれまでずっと、次のような「シュー台座」と「シュー」が一体型になったブレーキシューを使ってきた。

シュー台座部分とシューはくっついており、一体になっている

元々私はBR-T610のブレーキ本体が目当てで購入した。

このブレーキ本体に、いつも使ってきたシマノの一体型ブレーキシュー「M70T4」を取り付けて運用しようと思っていたし、実際その組み合わせで使っている。

M70T4に関しては全天候型の一体型ブレーキシューだ。

- M70CT4はカートリッジ式の全天候型ブレーキシュー

- M70T4は一体型の全天候型ブレーキシュー

シューの名前はそっくりだが、このようになる。

しかしBR-T610にはせっかくのカートリッジ式のブレーキシューも付いてきたので、それを機にカートリッジ式のブレーキシューも使ってみようと思った。

それをきっかけにカートリッジ式のブレーキシューについてあれこれと調べてみたが、一体型のブレーキシューと比較すると、メリット・デメリット両方あるようにも個人的には感じた。

今回の記事では「カートリッジ式のブレーキシュー」と「一体型のブレーキシュー」の違いなどについて、実際に使用してみた感想も含めて書いていこうと思う。

カートリッジ式(カートリッジタイプ)のブレーキシューとは

各部の名称と仕組み

改めて、カートリッジ式のブレーキシューは一体型のブレーキシューとは違い、シュー台座とシューが分離されて独立した構造になっているブレーキシュー。

画像で確認して頂いた方が分かりやすいと思う。

シューの部分をスライドして抜き差しをするわけだが、その際にはシュー抜止めの「ピン」を抜く必要がある。

新しいシューをいれたらピンを入れて固定する。

入れたシューが抜けないように固定してくれるのがこの、シューの「抜止めピン」だ。

先述したように、シュー台座部分はそのままで、リムに直接接するシュー部分の種類を、シマノ「S70C」のシューにしたり、シマノ「M70CT4」のシューにしたり、といった事が出来る。

シュー部分のみの抜き差しをすることによって、シューの種類を変更することが出来るのだ。

一体型のブレーキシューとは

シュー台座部分とシューはくっついており、一体になっている

これまで私はこのような一体型のブレーキシューしか使って来なかった。

先ほどのカートリッジブレーキシューの仕組みとは異なり、シュー台座部分とシュー部分が完全にくっついておりガッチリ固定されている。

私がこれまで使ってきたVブレーキには当たり前のように一体型のブレーキシューが元々付いていたので、その流れから一体型のブレーキシューを当たり前のように使うようになっていた。

使用上の不満も特に無く、寿命が来た際の交換も特に難しい物とは感じず、便利に使えていた。

それにより、カートリッジ式のブレーキシューがどんなものであるのか具体的に調べもしてこなかった。

「カートリッジ式」と「一体型」 それぞれのタイプによる違い(メリット・デメリット)

制動力の違い

カートリッジ式のブレーキシューは一体型のブレーキシューよりも制動力が高いと言われている。

シュー台座となる部分に、一体型シューよりも固い素材の物が使われているため、剛性が高くなるからだ。

ホイールリム部をシューで挟み込む際により固い素材の物を使えば、当然シューのたわみが少なくなって挟み込む力が強くなる。

つまり、シューの剛性が上がって制動力が高くなるという事だ。

メンテナンス性の違い

一体型のブレーキシューのシュー交換の際には、シュー台座とシューが一体になっており、ボルトを緩めてシュー全体を丸々取り外して交換する形になる。

そうなると当然、新しいシューを取り付ける際にはシューのリムへの当たり方を調整する「位置調整」を再度する必要が有り、メンテナンスの手間が掛かる。

カートリッジ式のブレーキシューであれば、ブレーキシューがすり減って寿命になったら「シューの部分のみ」を交換する事が出来る。

シューを固定している「抜止めピン」を引き抜き、シュー部分のみをスライドさせて引き抜いたり、差し込んだりする。

シューを固定している抜止めピンを抜く

つまり、台座やボルト部分などを含めたブレーキシュー全体を丸々交換する必要は無くなる。

このブレーキシューの位置調整というのは慣れない人だとかなり手間だったりする。

ホイールリム部分の形状に合わせて、シューの角度や上下位置などを調整しながら、ブレーキシューがリムに綺麗に当たるようにしないといけない。

カートリッジ式ブレーキシューではシュー台座の位置がボルトで固定されたままなので、交換の際に再度位置調整をするという手間が掛からない。

ただし、ブレーキワイヤーの張り具合を調整して、ホイールのリムとシューのすき間(クリアランス)を適正にするための作業は必要になります。

ただ、ブレーキワイヤーの張り具合はブレーキレバー部のアジャストボルトなどを使って調整すれば、そこまで手間にはならないかなとも感じます。

コストの違い

(新しいピンも付いてくる)

先述したようにカートリッジ式のブレーキシューは、すり減ってシューの溝が無くなってきて寿命が来たら「シューのみ」の交換をする事が出来る。

よって「シューのみ」での購入をする事ができ、一体型のブレーキシューよりも少しではあるがコストが安く済む。

ただし、最初はシュー台座もセットになった物を購入しなければならない。

当たり前の話だが、シュー台座が無ければカートリッジ式のブレーキシューとして使えない。

これがシュー台座付きのM70CT4ブレーキシュー。

このシュー台座付きのカートリッジ式ブレーキシューセットは、一体型のブレーキシューよりもかなり価格が高くなる。

「M70CT4(シュー台座付)」と「M70T4(一体型)」で比較した場合、記事執筆時点では「M70CT4(シュー台座付)」の方が1000円ほど高いです。

つまり、シュー台座付のブレーキシューは初期投資こそ高めの価格にはなるが、その後はシュー部分のみで購入・交換していく事が出来る。

そしてシュー部分のみで繰り返し購入していく内に、一体型のブレーキシューを繰り返し購入していく場合よりもトータルのコストでは安く済ませることが出来る。

ただしシュー台座に関しても、使い続けていくうちに劣化してきたら交換する必要はあります。

シマノのブレーキシューには多くのラインナップがある

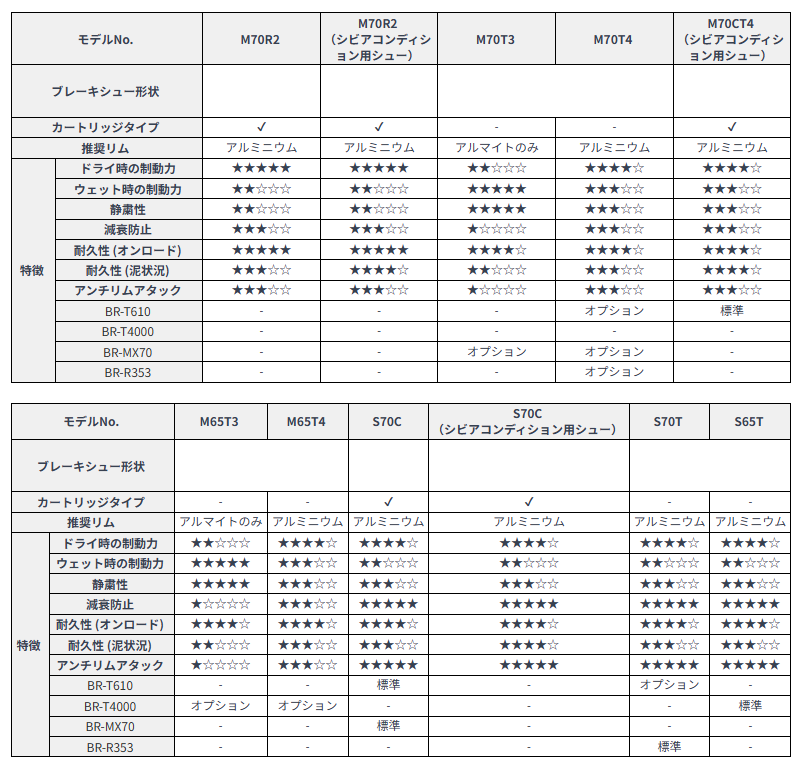

上記画像のように、シマノ公式サイトでブレーキシューのラインナップが紹介されている。

ちなみにロードバイクで使われるキャリパーブレーキ用のシューも紹介されている。

紹介の画像はVブレーキ用のシューのラインナップだ。

「特徴」の項目部分にブレーキシューに関するあらゆる性能について書かれている。

各性能について説明させて頂くと、次のようになる。

- ドライ時の制動力:晴れの日といった乾燥した状況下での制動力

- ウェット時の制動力:雨天時や濡れた路面といった状況下での制動力

- 静粛性:音鳴りの少なさ

- 減衰防止:長い下り坂などでブレーキをかけ続けた際の摩擦によって発生する熱による、制動力の低下(フェード現象)の防止性能

- 耐久性(オンロード):舗装路での耐久性、寿命

- 耐久性(泥状況):泥状況での耐久性、寿命

- アンチリムアタック:ホイールリムへの攻撃性の低さ

特徴の下に書かれているのは「BR-T610」や「BR-T4000」などは、シマノの各Vブレーキ本体の名称だ。

冒頭でも紹介した、シマノのVブレーキ「BR-T610」についての詳細記事。

この記事内でも説明させて頂いたが、昨今では油圧ディスクブレーキが主流になって来た影響もあり、現行で販売されているシマノのVブレーキは非常に少なくなっている。

- BR-T610

- BR-T4000

- BR-MX70(BMX競技用)

- BR-R353(コンパクトVブレーキ・ロードバイク用)

この4つのみ、さきほどの表には書いてあるが、通常のVブレーキはBR-T610とBR-T4000だけである。

後の二つは特殊用途のVブレーキだ。

かなり多彩なラインナップがあるが、私はド定番モデルである全天候型かつ一体型ブレーキシューの「M70T4」ばかり使ってきた。

私は「BR-T610」と「BR-T4000」、両方のVブレーキ本体を持っておりますが、

どちらでも「M70T4」のブレーキシューを装着して使っておりました。

どちらの場合でも素晴らしい制動力になります。

通販サイトのレビュー数等を見ていても、M70T4は最も売れている定番モデルと言える。

他にもドライの環境で制動力の高いカートリッジ式の「M70R2」があったり、一体型の場合では「S70T」や「S65T」も定番モデルだ。

ちなみに「S70T」と「S65T」ではブレーキシューの長さが違う。

S70Tは70mm、S65Tは65mmなので、S70Tの方がわずかに長いが性能表を見ると性能的には変わらない。

私は「S65T」の使用経験もあるが、「M70T4」と比較するとドライでの制動力の差は特に感じないが、ウェット(雨の日)の状況下になるとやはり、M70T4の方がしっかり止まってくれる感覚はある。

ただ物凄く大きな差というわけでは無く、S65Tも雨の日に使えないというわけでは無い。

そしてS65TやS70TはM70T4よりも「減衰防止」や「アンチリムアタック」の性能に非常に優れるブレーキシューであるため、この部分の性能が出来るだけ高くあって欲しいという方には非常に魅力的なブレーキシューだ。

先ほどの性能表にある「シビアコンディション用」とは、シビアコンディション用で無い場合と比べ、泥状況での耐久性が高くなります。

また、ホイールの表面に被膜を作り錆びにくくする加工がアルマイト加工であり、この加工が施されたリムが「アルマイトリム」です。

私が持っているホイールは普通に、定番の「アルミニウムのリム(アルミリム)」です。

推奨リムの違いにもご注意ください。

こういった沢山のラインナップがある中、「M70CT4」は最も人気モデルである「M70T4」のカートリッジ式版と言える。

実際に比較してみて感じた事

一体型の「M70T4」と、M70T4のカートリッジ式版と言える「M70CT4」で比較してみた。

制動力を比較

まず、制動力の違いに関してはシュー台座部分の剛性が違うとはいえ、そのくらいでは大した違いにはならないと感じていたが、その通りであったという印象。

例えば私のTB1eのフロンドにデフォルトで付いていたノーブランドのVブレーキ本体から、シマノの「BR-T610」のブレーキ本体に変更した時のような大きな制動力アップというのは無い。

確かに多少はカチッと効くようになった気もする、言われてみれば変わった気もする、その程度にしか感じなかった。

メンテナンス性を比較

やはり大きな違いはメンテナンス性の違いだ。

一体型ブレーキシューの交換の場合、シュー台座部分やボルト部分などを含め、ブレーキ本体から丸々取り外して交換する形になる。

一体型ブレーキシューだと、このようにブレーキシューをブレーキ本体から丸々取り外すことになる。

先述したように、カートリッジ式のブレーキシューの場合は、

- シューが外れないように固定するための「抜止めピン」を引き抜く

- シュー部分のみを引き抜く

- 新たなシューを入れる

- 抜止めピンを差し込んで止める

という流れになるため、シューのリムへの当たり方を調整する「位置調整」の手間が無くなる。

ブレーキシューの上下位置や角度の調整をする「位置調整」の手間が省けるのだ。

そういった形で、カートリッジ式のブレーキシューであれば相当ブレーキシュー交換が楽になるのではと期待していたが、少し想定外の事が起きた。

それは、シュー台座からシューを抜き差しする時、物凄い滑りが悪くて抜き差しするのが非常に固い場合があるという事。

最初私はグリスや潤滑剤等を使わず、シューの抜き差し作業をしようと試みたが、とんでもなく固くてなかなか抜き差しが出来ないケースもあった。

自分でリサーチした所では同じ悩みを抱えている方が結構いたため、そういった場合はどうしているのかと調べたところ、グリスや潤滑剤をシュー台座とシューの接触部分に塗布してからシューを挿入すると良い事が分かった。

実際にこのグリスを塗ってみた所、かなりすんなり抜き差し出来るようになった。

当然の事ではあるが念の為に言わせて頂くと、作業中にもしシューのリムに接する面にグリスが付いてしまったら、必ずしっかりと拭き取る必要が有る。

当然この面にグリスが付いてしまうと、ヌルヌルでブレーキが効かなくなってしまう。

あとはピンの抜き差しも若干固く感じるケースがある。

ここは抜きやすくするよう、丁度良いサイズのペンチなどを用意する必要が有る。

使い慣れていってこれらの問題さえクリアできれば、カートリッジ式ブレーキシューのシュー交換は非常に楽な物になると感じた。

私の場合は一体型ブレーキシューの交換に慣れているため、一体型ブレーキシューでも特に問題無くスムーズに交換出来ますが、慣れさえすればカートリッジ式ブレーキシューでの交換の方がやはり楽になるなと感じました。

音鳴りの発生のしやすさを比較

ここでも結構差があるように感じた。

一体型ブレーキシューであるM70T4の使用時は天候に関わらず、音鳴りする事がほぼ無かった。

しかし、カートリッジ式ブレーキシューであるM70CT4を使ってみた所、ブレーキシューの剛性が高い影響からか、はたまたシュー部分の質の違いからか、雨天使用時の音鳴りがかなり発生しやすい印象であった。

それこそ、「キー!キー!」と鳴る。

しかしいつも鳴るわけでは無く、鳴る時と鳴らない時があり、音鳴りを軽減するためのブレーキシューの角度調整である「トーイン」も利用すれば、特に問題は無いかとも感じた。

ご自身に合った最適なブレーキシューを

ブレーキシュー1つでも、あらゆるタイプ、種類があって奥が深い。

中でもシマノのブレーキシューは特に評判が良い。

- カートリッジ式か一体型か

- ドライ(晴れ)用かウェット(雨)用か

- 耐久性はどれくらいか

など、あらゆる場面や用途に合わせたラインナップがあり、それぞれの都合に合わせて選ぶ事が出来る。

ブレーキシューをシマノ製に変えただけで制動力が上がった、なんていう評判もよく見る。

みなさまもご自身にあった最適なブレーキシューを見つけて頂ければと思う。

そのためにもこの記事が参考になれば幸いだ。

ご精読頂きありがとうございました。

![シマノ ブレーキシューセット M70T4 BR-M530他適応 [Y8BM9803A]](https://m.media-amazon.com/images/I/41GHOkhW+RL._SL160_.jpg)

コメント